- 投稿日:

-

2024.02.03

- カテゴリー:

-

民商活動

- コメント・トラックバック:

- コメントは受け付けていません

インボイスの事なら民商が力になります!

三原民商は「koikoimiharaminsyou」の

アカウント名でインスタを開設しました。

この間、春の運動で会員訪問する中、「民商は何をしている団体か知りたい」「何人ぐらいの会員がいるの」と対話になり、SNSを活用して仲間の顔が見える投稿をしていますイ。ンスタグラムの開設には、民商会員の娘さんの源田希美さん(22歳)が目的にあったアカウント開設から投稿方法、アクション機能の使い方などに協力してくれています。ぜひ、フォロー宜しくお願い致します。三原民商では民商NEWSをSNSで配信しています。

春の運動頑張ってます

2024年1~3月の「春の運動」で拡大・宣伝行動に奮闘しています。バスケット選手の朝山正悟さん(広島ドラゴンフライズ)を起用した「インボイスのことなら民商がチカラになります」のポスターを自宅や店舗に貼ってもらえるよう、呼びかけています。

ラーメン味八の藤原さんは「商売しているお客さんが多く、インボイス番号記載の領収書を求められる。延期・中止にしてもらいたい。ポスターも貼る。店内に署名用紙を置いて、一人でも多くの賛同者に協力してもらいます」と話し、早速お店にポスターを貼ってくれました。一人はみんなのために、みんなは一人のために、民商運動を前進させましょう。

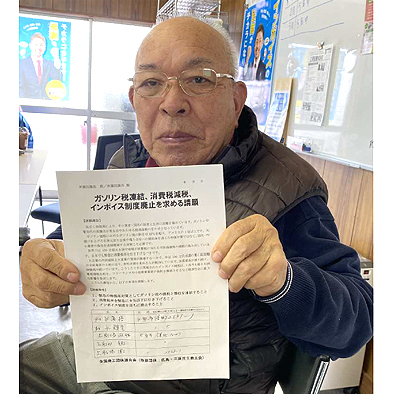

署名を広げ全国集会へ

インボイス制度廃止を求める署名も広がっています。上射場さん(釣り堀)はお店に来た方に署名を呼びかけ、集めた署名40筆を届けてくれました。「インボイスは本当に大変」「インボイスは早期に廃止させよう」と対話が広がった仲間のみなさんを中心に署名が広がっています。みなさんに寄せてもらった署名は2月7日に東京で開催される全国中小業者決起大会に第1次分として提出します。

箱ティッシュが届きました

民商の県団体である広島県連は「春の運動」でインボイスにより初めての申告・納税を迎える業者の皆さんに民商を知らせ、仲間を増やすための宣伝グッズとして箱ティッシュを製作。1月24日に500個が三原民商に届きました。活用を広げるため、皆さんのご協力をお願いします。

- 投稿日:

-

2024.02.03

- カテゴリー:

-

民商活動

- コメント・トラックバック:

- コメントは受け付けていません

「春の運動」目標と計画を達成し年間増勢を前進に向けて頑張ろう!

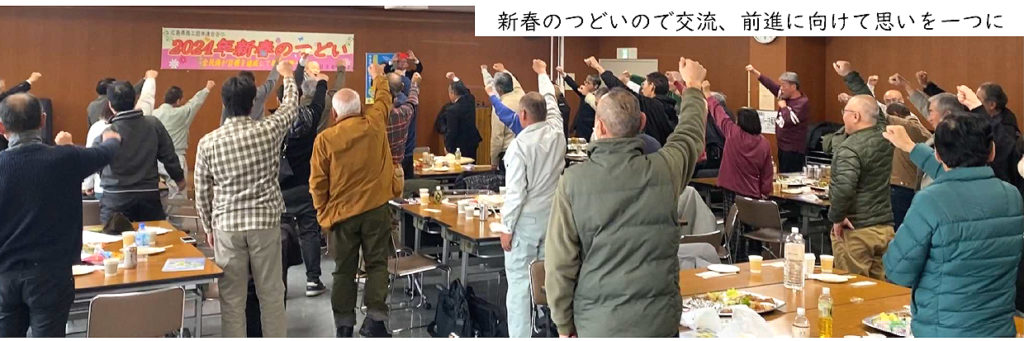

島県商工団体連合会(広島県連)は1月8日に第2回理事会を開催し、古谷理事が参加。午後からは新春のつどいを開催し三原詰理事と岸事務局員も合流しました。

第2回理事会では、県内民商が持ち寄った「春の運動」の目標と計画の達成で年間増勢を目指すための決意を固め合いました。

新春のつどいでは、ナッパーズによる演奏、県内民商からの決意表明、寸劇・不当な税務調査は許さないなど、民商運動を交流しました。

三原民商からは三原詰理事が三原市の新しい支援制度、拡大目標などについて紹介。

集会の最後は「春の運動」での前進に向けてガンバロウ三唱で締めくくりました。

- 投稿日:

-

2024.02.02

- カテゴリー:

-

民商活動

- コメント・トラックバック:

- コメントは受け付けていません

12月10日、広島県青協主催のゴルフコンペが東広島カントリークラブで行われ、総勢14名が参加。三原民商から吉田里奈さん(保険代理店)と岸事務局が参加しました。

はじめに佐竹副部長が「参加ありがとうございます。県内民商の仲間同士が楽しく交流できるゴルフ交流会にしましょう」と開会あいさつ。その後、国重幹事がルールを説明し、プレー開始。天候にも恵まれ、4グループに分かれ、年齢問わずの参加でゴルフ競技を楽しみました。

初めて参加した吉田さんは「他の民商の方々とお話しすることで、視野が広がり、民商組織をさらに知ることができて良かったです。ゴルフも楽しかったです」と話します。

今回、ダブルペリア方式で行われ、

優勝は国重さん(三次民商)グロス91

2位三宅さん(広島北民商)グロス86

3位平山さん(広島民商)103グロスでした。

山田部長は「今日、参加してくれた全員に賞品があります。来年も楽しく交流ができるレクリエーションを続けていきますので、参加してください」と呼び掛けました。 県連寺田事務局長は「青年部活動が活性化していく運動になるようにみんなで民商運動を頑張りましょう」と参加者に呼びかけました。

- 投稿日:

-

2024.02.02

- カテゴリー:

-

民商活動

- コメント・トラックバック:

- コメントは受け付けていません

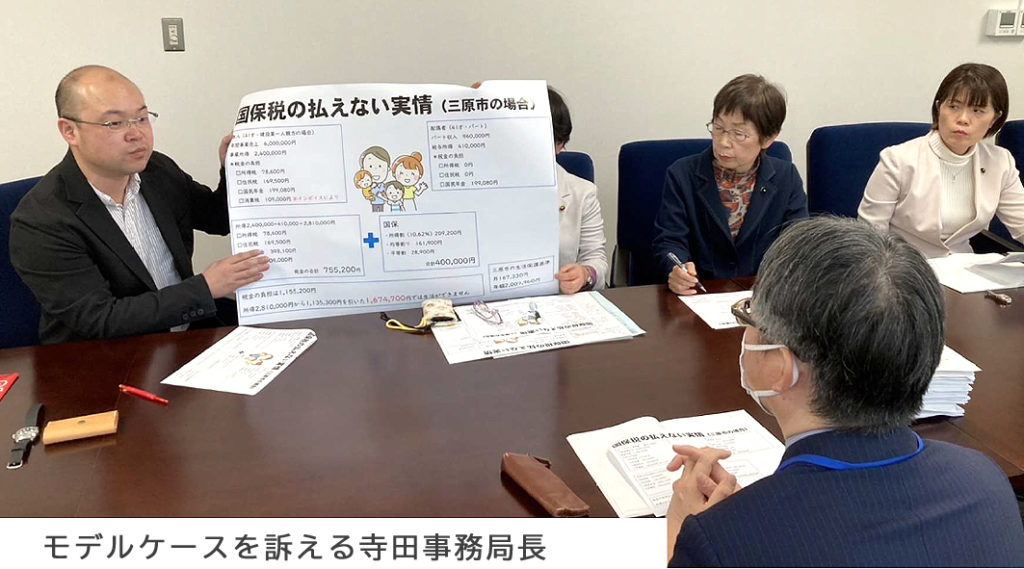

〝払える国保税に広島県が役割発揮を〟三原国保制度をよくする会

三原民商も加盟する「三原市国保制度をよくする会」が10月18日以降に取り組んできた国保税引き下げ署名は1537筆となりました。広島県全体では3562筆となり、12月11日に湯崎知事あてに署名を届け、保健福祉部と懇談しました。

懇談には5名が参加し、三原からは寺田事務局長と日本共産党の寺田元子市議が参加。日本共産党の河村ひろこ・藤井としこ県議が同席しました。寺田市議は「厳しい国保税の負担に多くの市民が困難を抱えており、これまで三原市に署名を届けてきました。来年度から県単位化により三原市では一人当たり1万4000円上がる試算が示されています。集まった声にぜひ応えていただきたい」と要望。

保健福祉部の藤田課長は「医療費が上がり、加入者の年齢が高くなれば、国保税が下がることは難しい。県としても必要な手立てをとりながら対応していきたい」と回答しました。

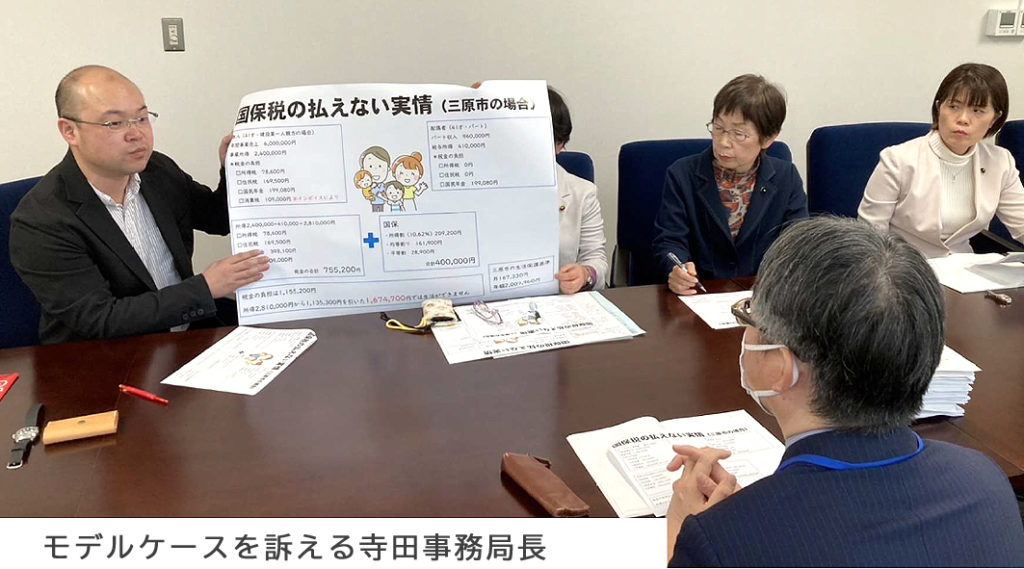

払いたくても払えない実態示す

寺田事務局長は県連・広商連共済会が11月に署名を提出し、藤田課長と懇談した際に「払えない税を課しているという認識はない」と回答したことについて、モデルケースを示して払いたくても払えない状況について追及。

「業者にとって国保税は一番大きな負担。税金を納めたあとの可処分所得は生活保護基準を下回っているではないか」と追及すると藤田課長は回答できませんでした。

寺田事務局長は「こうした実態があるのだから、払える国保税へと広島県独自の繰り入れや減免制度を設けるべき」と求めました。

保険料のみ統一は納得できない

参加者からは「広島県は全国で2番目に無医地区が多い県なのに、保険料だけ県内統一など県民は到底納得できない」、「国に対し公費負担の増額を求めているのなら、国がやるまでの間、広島県独自の公費負担を行うべき」と要望しました。

- 投稿日:

-

2024.02.01

- カテゴリー:

-

民商活動

- コメント・トラックバック:

- コメントは受け付けていません

三原民商は11月28日2024年1月から運用開始となる電子帳簿保存法の学習会を開催し、8名が参加しました。福山民商会員の森川さん(㈱弘法)と筌口さん(京セラドキュメントソリューションジャパン㈱)を講師に迎え、制度の内容と今後取り組むべき準備と対策、罰則の内容について学び合いました。

制度の説明の後、参加者から「電子データが自社で対応できるかが不安。税務調査の時の税務署員のためでしかない」「紙でのやり取りは今までどうりでいのとのことで安心した」など、質・感想が出され、それぞれの記帳方法についても交流しました。

岸事務局員は「12月4日付、商工新聞から電帳法注意点が連載されています」と紹介し、「商売に役立つ商工新聞、民商をぜひ広げてください」と呼びかけました。

①電子帳簿保存法とは

2024年1月から運用開始される制度で、帳簿や書類を電子で保存するルールを定めた法律です。電子保存の形式は3つパターンに区分されます。

②電子帳簿保存法

電子で作成した帳簿や書類を電子データのまま保存すること。請求書・納品書・見積書が電子(メール等)で届いたら、電子のままで保存。※紙でもらったものは紙保存で大丈夫です。

③スキャナ保存

紙の書類をスマホやスキャナで読み取り保存すること。取引先から紙で受け取った請求書や領収書、自社で作成した取引関係書類(契約書など)が該当。

④電子取引

電子データでやりとりした請求書などの取引関係書類、自社が発行したものも取引先が発行したものどちらも該当。例:LINEは電子取引に当たるので、保存が必要です。

- 投稿日:

-

2024.02.01

- カテゴリー:

-

民商活動

- コメント・トラックバック:

- コメントは受け付けていません

物価高騰に耐えられない!営業動向調査を力に支援を訴える

広島県連と広島県との個別会議を皮切りに各民商では自治体懇談を行っています。

三次民商は11月22日、安芸高田市へコロナ禍と物価高騰による支援を求めて要望と懇談を行いました。

三次民商からは国重会長や高田支部の植野支部長を含め5名が参加し、安芸高田市からは森岡産業部長他3名が対応されました。要望書提出後、『営業動向調査報告集』を手渡し、今の中小零細業者の実態を伝え、要望の回答後に懇談に入りました。

懇談では安芸高田市が行っている『エネルギー価格高騰対策事業支援金』が予算の約8割(懇談時点)が活用されていると回答。ぜひ多くの業者の支援ができるように民商としても声かけを行っていくことを伝えました。参加された会員からは「金融支援と言われるが、売上アップしても転嫁できない現状では利益は出ない。そうなると返済することもできない。だからこそ直接支援が必要」と、価格転嫁がなかなかできない中小零細業者の厳しい実態を訴えました。

公共価格の転嫁については「市独自の単価設定ができない。国や県の単価設定によるため、要望については国や県へ話していくことしかできない」との回答に「公共サービスに関わる地元業者が物価高騰や従業員雇用など日々どういった対応や経営をしているか」具体例をあげて早期の改善を求めました。

一方、安芸高田市も厳しい財政運営を迫られており、「道路維持の公共工事しかできない」「自主財源を使わず行うには国や県からの活用できるものを日々探している」と中山間地域の現状も・・・。

また町単位でスーパーやガソリンスタンドが無い地域が増えていることも懸念されていました。

懇談の最後に「地元業者がもうかる市になれば、大手出店をしてくれるようになり、市の活性化につながる。

地元業者が元気になる安芸高田市になるよう支援を!」と強く訴え、営業動向調査が力となった懇談となりました。

- 投稿日:

-

2023.12.12

- カテゴリー:

-

民商活動

- コメント・トラックバック:

- コメントは受け付けていません

大いに学び合い、共に全身を目指して多彩な企画で民商の魅力深め合う

広島県連は11月18日・19日にかけて神田山荘で民商大好き交流会を開催し、2日間で59名の役員・会員・事務局員が参加。三原民商からは婦人部の片島副部長と寺田事務局長が参加しました。商売を語る会、SNS活用講座、自主計算活動と不当な税務調査を許さない運動など、多彩な企画について学び合い、分散会討論で深め合いました。

主催者あいさつで加賀会長は交流会の開催の意義に触れ、「県内民商の運動に大いに学び合い、ご一緒に前進を目指そう」と参加者に呼びかけました。

商売を語る会

商売を語る会では、三次民商の山田さん、西部民商の奥本さん、福山民商の新川さんの3名によるパネルディスカッションで商売の魅力、民商の魅力を交流。民商に相談し、要求解決してきた経験や、支部長として会員訪問に取り組んできた経験など、参加者から寄せられる質問にも答えながら、民商の魅力を深め合いました。

SNS活用

SNS活用では、「商売に活かせるSNS活用」をHP制作業を営む広島民商の黒田さん解説。SNSの種類や特徴を紹介し、目的を決めてからの動画作成方法についても分かりやすく紹介してくれました。

続いて「民商の活動を紹介するSNS活用」を寺田県連事務局長が紹介。各民商や役員の皆さんがSNSで発信している経験を紹介し、「SNSで民商の魅力を広げるのも紹介したくなる民商づくりでは大切。SNSで民商の魅力を発信できる仲間を増やしましょう」と呼びかけました。

インボイスと税務調査の動向

2日目の「自主計算に磨きをかけ、不当な税務調査を許さない運動」では、広島民商の石立事務局長がインボイス制度と税務調査の動向について報告。北民商劇団が民商ならではの税務調査の対策と運動を寸劇で紹介。

全国的に税務調査が増えている中、仲間と納税者の権利を学び合い、不当な税務調査を許さないための対策と運動を深め合いました。

自主計算に磨きを掛けよう

自主計算活動に磨きをかけるというパネルディスカッションでは、三原民商の片島さんがパネリストとして登壇し、パソコン記帳の取り組みを紹介。片島さんは「パソコン記帳に取り組み、今年の法人決算は申告書も民商で教え合いながら完成させました」と自身の経験を紹介しました。

交流会では、1日目、2日目と分散会に分かれて交流し、参加者は県内民商の運動の経験に学び合いました。

交流会の閉会あいさつで四郎田拡大推進委員長は広島県連の拡大運動の到達状況について触れ、「民商の魅力を広げ、年末増勢に向けてともに奮闘しましょう」と力強く参加者に呼びかけました。

- 投稿日:

-

2023.12.12

- カテゴリー:

-

民商活動

- コメント・トラックバック:

- コメントは受け付けていません

- 投稿日:

-

2023.12.08

- カテゴリー:

-

民商活動

- コメント・トラックバック:

- コメントは受け付けていません

未来は青年が担う業者青年の要求に応えよう

11月19日、東京都内で全商連青年部協議会(全青協)第48回定期総会が開催され、全国の民商青年部から83名が参加。広島県青協から5名が参加し、三原民商からは岸事務局が参加しました。開会あいさつで佐々木亮議長は「全商連は納税者の権利が守られる提言を出し、政治を変えるため運動を進めいる。知ることはとても重要で、私たちが求めている好きな商売を伸ばすことや夢を実現できる政治にすることが重要です。青年部と共に一歩を踏み出す1日にしていきましょう」と参加者に呼びかけました。全商連の太田会長をはじめ、全婦協や共産党国会議員から連帯あいさつやメッセージが寄せられていました。総会方針の提案を行った達可事務局長は、全青協の全国業者青年実態調査運動に触れ、業者青年の生の声を運動に生かしてきたこと、インボイス学習会、商売を語る交流会が各地で開催され、業者青年の要求に応える運動を進めてきた事を紹介しました。討論では、広島県青協の山田雄大会長は会議の開催方法を工夫し、情勢を語り合い、インボイス制度等の学習会や交流会を開催してきた青年部活動が報告されました。総会では、総会方針、決算・予算を満場一致で採択し、新たな役員が選出。最後はガンバロウ三唱で総会を締めくくりました。

岸さんの感想

全国総会に参加するのは十数年ぶりになります。昔、参加した時は睡魔との闘いでしたが、今回は、自分なりに全国の経験に学び、学んだ中身を三原民商の活動に生かしたいと思いながら全国の皆さんの報告を聞きました。三原民商でも青年部の再建を目指して頑張ろうと思います。

- 投稿日:

-

2023.12.08

- カテゴリー:

-

民商活動

- コメント・トラックバック:

- コメントは受け付けていません

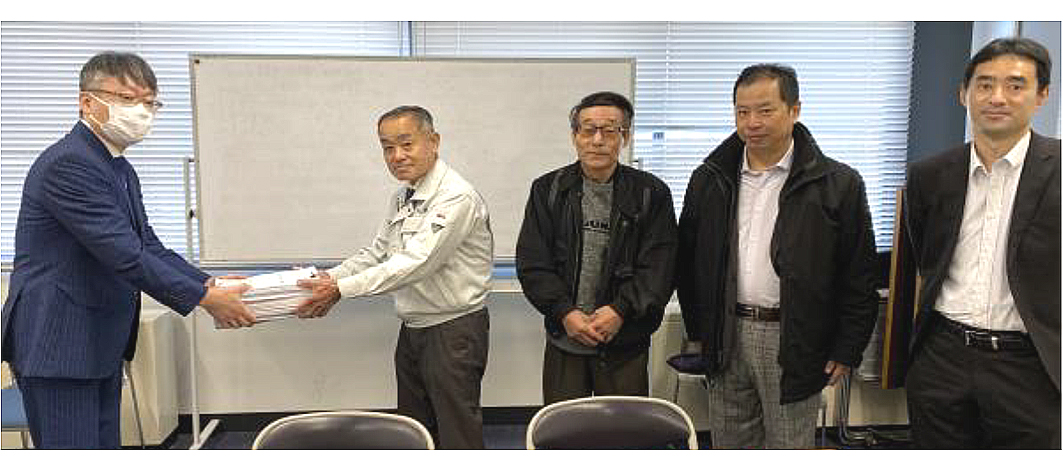

広島県連と広商連共済会は11月15日、湯崎知事へ国保料(税)の引き下げを求める要望署名4448筆を提出し、広島県健康福祉局国民健康保険課と交渉。広商連共済会の平野理事長、広島県連の坂井副会長をはじめ5名が参加し、広島県側は藤田課長、石本主査が対応しました。

はじめに民商と共済会が一緒に集めた署名4448筆を藤田課長に手渡しました。作田専務理事は「県内自治体で国保が年々あがり、中小業者の営業と生活が大変。寄せられた署名に応え、国保税の引き下げを」と求めました。藤田課長は「国保制度は社会保障制度の一部。みんなで支え合う制度であり、加入者が応分の負担をするのは仕方がない」との受け止めに参加者からは「今、国保の負担は応分の負担、本人の限界を変えている。事業者が所得税、市民税、消費税を納め、国保税まで収めると生活保護基準以下となる実情がある」と仲間の声を代弁しました。

広島県内自治体74%で値上げ

寺田事務局長は令和5年度は広島県内23市町中、17市町(73・9%)で国保税が値上げされた実態を示し、「払いたくても払えない実態をどのように受け止めていますか」と質問。

藤田課長は「所得に応じて国保税が設定されており、所得の少ない方に払えない国保税を課しているという認識はない。払えない状況があれば減免制度などを活用してほしい」との回答に対し、坂井副会長は「中小業者は厳しい状況の中、事業を続けており、ギリギリの生活をしている仲間も多い。高すぎる国保税の負担はとても無理」と業者の実情を紹介して国保税引き下げを求めました。

参加者は広島県として国保会計に法定外繰り入れを行うことが出来るかどうかを質問すると、藤田課長は「適正ではない」と回答。参加者は「適正かどうかではなく、出来るかどうかを聞いている」と追及すると藤田会長は「できなくはない」と回答しました。

参加者は「全国知事会は国に国保会計への財政支援の増額を求めている。国へ要望すると合わせ、広島県でも法定外繰り入れを行い、払える国保税へと改善を」と重ねて要望しました。

最後に平野理事長は全商連国保提言2022と社保協の国保パンフを手渡し、「事業者が払いたくても払えない実情が紹介されている。ぜひ国保税の引き下げを」と要望しました。

次のページへ »